SQLITE NOT INSTALLED

Die Vorstellung, dass Häuser wie Lebkuchenhäuser aus einer Maschine „gedruckt“ werden, weckt Neugier, Staunen und manchmal auch Skepsis. Doch die Realität ist bereits weiter: 3D-Druckverfahren haben in den letzten Jahren rasant an Reife gewonnen und dringen in das traditionelle Bauwesen ein — vom Einfamilienhaus über Brücken bis hin zu komplexen Infrastrukturprojekten. In diesem Artikel nehmen wir Sie mit auf eine umfassende, spannende Reise durch die Welt der 3D-Drucktechnologien im BTP (Bâtiment et Travaux Publics), erklären die technischen Grundlagen, zeigen konkrete Anwendungen, beleuchten Chancen und Risiken und geben praktische Hinweise, wie Unternehmen den Wandel strategisch nutzen können. Dabei verzichten wir auf trockene Fachsimpelei und erzählen stattdessen mit erzählerischem Schwung, damit auch Fachfremde verstehen, warum diese Technologie mehr als ein Trend ist.

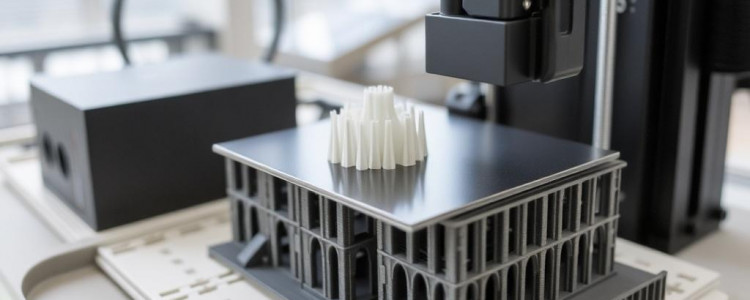

Ein kurzer Blick zurück: Vom Modellbau zum Großformatdruck

Die Geschichte des 3D-Drucks begann nicht auf der Baustelle, sondern in Labors und Werkstätten. Additive Fertigung in Form von Rapid Prototyping hat seit den 1980er Jahren Produktentwicklung beschleunigt. Doch erst die Kombination aus robusten Materialien, leistungsstarken Robotiksystemen und intelligenter Software hat den Sprung in die Baubranche ermöglicht. Heute sprechen wir nicht mehr nur von kleinen PLA-Modellen, sondern von riesigen Extrudern, die Schicht um Schicht Beton und Verbundstoffe auftragen, um tragende Wände, Hohlkerne und komplexe Geometrien zu schaffen.

Dieser technologische Wandel ist vergleichbar mit der Industrialisierung der letzten Jahrhunderte: Werkzeuge, die früher viel Handarbeit erforderten, werden automatisiert, was neue Bauweisen, Formen und Ökonomien ermöglicht. Unternehmen, die diesen Wandel verstehen und adaptieren, gewinnen enorme Wettbewerbsvorteile — sei es durch schnellere Bauzeiten, geringere Materialkosten oder völlig neue architektonische Freiheiten.

Warum gerade jetzt?

Mehrere Entwicklungen haben den Durchbruch beschleunigt: leistungsfähigere Robotik, günstigere Sensorik für Qualitätskontrolle, optimierte Betonmischungen (speziell für den 3D-Druck) und die Verbreitung von digitalen Planungswerkzeugen wie BIM (Building Information Modeling). Diese Kombination macht es möglich, komplexe Teile hochpräzise, wiederholbar und kosteneffizient zu fertigen — und das auf der Baustelle selbst.

Hinzu kommt gesellschaftlicher Druck: Nachhaltigkeit, schnellere Wohnraumgewinnung und die Notwendigkeit, Baukosten zu senken, treiben Innovationen voran. Les nouvelles technologies de impression 3D dans le BTP treffen so auf einen Markt, der bereit ist, zu verändern.

Technologische Grundtypen: Was bedeutet 3D-Druck im BTP konkret?

„3D-Druck“ ist kein einzelnes Verfahren, sondern ein Oberbegriff für verschiedene additive Fertigungsverfahren, die im Bauwesen Anwendung finden. Zu den wichtigsten gehören Extrusionsverfahren (auch Concrete Extrusion), Binder-Jetting, Roboterarm-Extrusion und schichtweise modulare Fertigung. Jedes Verfahren hat eigene Stärken und Grenzen — und eignet sich für spezifische Anwendungen.

Extrusion von Beton (Concrete Extrusion)

Bei diesem Verfahren wird eine speziell formulierte Betonmischung durch eine Düse extrudiert und Schicht für Schicht aufgetragen. Die Mischung muss schnell aushärten, ausreichend Haftung zur darunterliegenden Schicht bieten und gleichzeitig druckbar bleiben. Große 3D-Drucker, die mit diesem Verfahren arbeiten, können ganze Wände, Fundamente und komplexe Geometrien direkt vor Ort erzeugen.

Vorteile: Baustoffeffizienz, Gestaltungsspielraum, geringerer Bedarf an Schalungen und schnelle Bauzeiten. Nachteile: Herausforderungen bei tragenden Elementen, Anschlussdetails, Einbau von Haustechnik und Qualitätssicherung.

Binder-Jetting in der Architektur

Beim Binder-Jetting wird ein pulverförmiges Material selektiv mit einem Bindemittel verklebt. Im Baukontext wird dieses Verfahren oft für die Erzeugung von komplexen Bauteilen, Schalungen oder Formteilen verwendet. Es ermöglicht sehr feine Details und komplexe Innenstrukturen, ist aber weniger für tragende Großbauteile geeignet.

Vorteile: Hohe Detailgenauigkeit, flexible Materialwahl für Formen und Verkleidungen. Nachteile: Pulverhandhabung, begrenzte Festigkeitskennwerte für tragende Anwendungen.

Roboterarm-gestützte additive Fertigung

Roboterarme mit Aufsatzdüsen bieten maximale Flexibilität: Sie können auf beengten Flächen arbeiten, variable Schichtstärken wählen und komplexe Bewegungsabläufe ausführen. Die Kombination aus Roboterkinematik und 3D-Druck ermöglicht die Fertigung gekrümmter Flächen, organischer Strukturen und die direkte Integration von Armierungen.

Vorteile: Vielseitigkeit, Präzision, integrierte Prozessüberwachung. Nachteile: Hohe Initialkosten, Notwendigkeit qualifizierter Bediener und komplexe Prozessplanung.

Modulare und hybride Fertigung

Nicht jede Bauaufgabe eignet sich für reinen On-Site-Druck. Hybride Ansätze koppeln vorfabrizierte, gedruckte Module mit traditionellen Bautechniken. So werden hochwertige Bauteile in Fabriken gedruckt und anschließend vor Ort montiert. Diese Methode kombiniert industrielle Präzision mit Baustellenflexibilität.

Vorteile: Kontrollierte Produktionsbedingungen, schnellere Montage, bessere Qualität. Nachteile: Transportaufwand, Einschränkungen durch Modulgrößen.

Materialien: Was kann man drucken?

Die Materialwissenschaft ist einer der spannendsten Bereiche bei Les nouvelles technologies de impression 3D dans le BTP. Klassischer Beton wurde speziell angepasst, neue Verbundstoffe entwickelt und sogar geopolymere sowie recycelte Materialien probiert. Die Auswahl des Materials bestimmt oft, wie und wo gedruckt werden kann.

Speziell formulierte Druckbetone

Diese Betone sind oft mit Zusatzmitteln versehen: Fließverbesserer, schnellhärtende Bindemittel, Fasern zur Risssteuerung und spezielle Zementarten. Ziel ist es, eine Balance zwischen Pumpbarkeit, Druckbarkeit und schneller Festigkeitsentwicklung zu finden. Forschungsteams und Unternehmen optimieren Mischungen für bestimmte Anwendungsfälle — von tragenden Wänden bis zu dekorativen Fassadenelementen.

Fasern und Bewehrung

Eine zentrale Herausforderung ist die Integration von Bewehrung: Traditioneller Stahl kann schwer in eine Schicht-für-Schicht-Struktur integriert werden. Lösungen reichen von faserverstärkten Mischungen (Glasfaser, Basaltfasern, synthetische Fasern) über integrierte Bewehrungsmatten bis hin zu robotisch platzierten Stahlstäben oder sogar gedruckten Metallkomponenten.

Nachhaltige Materialien und Recycling

Ein großer Vorteil des 3D-Drucks liegt in der Möglichkeit, lokale und recycelte Materialien einzusetzen: recycelte Betonzuschläge, Bauabfälle als Füllmaterial oder geopolymere Bindemittel, die CO2-Emissionen im Vergleich zu Portlandzement deutlich reduzieren können. Diese Trends sind besonders relevant, wenn die Bauindustrie ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern möchte.

Planung, Design und digitale Werkzeuge

Die digitale Transformation ist ein Schlüssel: Ohne präzise digitale Modelle kann ein 3D-Drucker kaum sinnvoll eingesetzt werden. BIM, parametrisches Design und spezielle Slicing-Software ermöglichen nicht nur die Visualisierung, sondern auch die Simulation von Druckvorgängen, Materialverhalten und statischen Eigenschaften.

Von CAD zu G-Code: Der Weg der Daten

Ein typischer Workflow beginnt mit einem architectonischen Entwurf in CAD oder BIM. Anschließend werden Modelle parametrisch angepasst, um druckgerechte Geometrien und Schichtstrategien zu entwickeln. Die Slicing-Software übersetzt diese Informationen in Druckbefehle (analog zu G-Code), die die Druckhardware steuern. Während dieses Prozesses werden Aspekte wie Überhänge, Schichtstärke, Düsengeschwindigkeit und Feuchtigkeitskontrolle berücksichtigt.

Simulations- und Qualitätskontrolle

Simulationen helfen, Risiken zu reduzieren: Vorhersagen über Rissbildung, Verformung oder Aushärtungsprofile können schon vor dem Druck gemacht werden. Zusätzlich kommen Sensorik und Inline-Qualitätskontrolle zum Einsatz — etwa Thermografie, 3D-Scans oder Temperatursensoren —, um sicherzustellen, dass die gedruckten Teile den Anforderungen entsprechen.

Wirtschaftliche Potenziale: Kosten, Zeit, Ressourceneffizienz

Die Wirtschaftlichkeit von 3D-Druck im Bau hängt stark vom Anwendungsfall ab. Manche Projekte sparen vor allem Zeit, andere Materialkosten oder Arbeitsaufwand. Besonders relevant ist das Potenzial zur Eliminierung von Schalungen und zur Minimierung von Baustellenabfällen, zwei Faktoren, die klassische Baukosten maßgeblich treiben.

Zeiteinsparungen

Ein wiederkehrendes Argument für 3D-Druck ist die Geschwindigkeit: Einige Projekte berichten von Tagen statt Wochen für den Rohbau. Kürzere Bauzeiten bedeuten geringere Finanzierungskosten, schnellere Nutzung und oft auch geringere Personalkosten vor Ort.

Kosteneffizienz

Ob sich ein 3D-Druck-Projekt rechnet, hängt von Materialkosten, Druckerpreis, Rüstzeiten und Arbeitskosten ab. Große Drucker sind teuer, amortisieren sich aber bei Serienproduktion oder bei großen Projekten. Für Kleinprojekte kann hybrid vorgehen (vorfabriziert + on-site) wirtschaftlicher sein.

Ökologische Aspekte: Warum 3D-Druck grüner sein kann

Die Bauindustrie ist verantwortlich für einen großen Teil des globalen CO2-Ausstoßes. 3D-Druck kann helfen, diesen zu reduzieren — durch Materialeffizienz, Reduktion von Abfällen und die Nutzung alternativer Bindemittel. Zudem ermöglicht die Technologie lokal angepasste Lösungen, die Transportemissionen verringern.

Beispiele für Nachhaltigkeitsgewinne

Gedruckte Strukturen benötigen oft weniger Material, weil nur dort Material platziert wird, wo es statisch notwendig ist. Komplexe, biomimetische Strukturen lassen sich realisieren, die mit konventioneller Schalung und Bewehrung nicht machbar wären. Ebenso ist die Integration von Recyclingmaterialien in den Druckmix ein großes Potenzial für CO2-Reduktion.

Herausforderungen: Normen, Zulassung und Langzeitverhalten

Trotz aller Vorteile stehen der breiten Adoption Hürden gegenüber. Normen und Bauvorschriften sind häufig nicht auf additive Bauverfahren ausgerichtet. Behörden, Ingenieure und Versicherer benötigen belastbare Daten zur Dauerhaftigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit und Brandschutz. Ohne einheitliche Regeln verlangsamt sich die Marktdurchdringung.

Qualitätsnachweis und Zertifizierung

Für großflächige Anwendungen müssen Prüfungen für Druckfestigkeit, Dauerhaftigkeit, Rissverhalten und Verbindungspunkte vorliegen. Die Forschung liefert zunehmend positive Ergebnisse, doch standardisierte Prüfverfahren fehlen teilweise noch. Unternehmen und Forschungseinrichtungen arbeiten daran, Prüfmethoden und Zertifizierungsprozesse zu entwickeln.

Arbeitsmarkt und Qualifikation

Automatisierung verändert Arbeitsprofile: Einige Tätigkeiten fallen weg, andere entstehen — etwa Steuerungstechniker für Drucker, Spezialisten für Druckmischungen oder digitale Planer. Aus- und Weiterbildung sind entscheidend, damit Unternehmen die Technologie sicher und effizient einsetzen.

Internationale Fallstudien: Wo wird gedruckt?

Weltweit gibt es bereits beeindruckende Praxisbeispiele. In den Niederlanden entstanden Wohnhäuser, in China wurden mehrgeschossige Gebäude gedruckt, in Mexiko Projekte für sozial verfügbares Wohnen und in Italien beeindruckende Brückenprojekte. Frankreich zählt ebenfalls Pioniere, die Les nouvelles technologies de impression 3D dans le BTP vorantreiben — sowohl in Forschung als auch in kommerziellen Projekten.

Ausgewählte Beispiele

- Die gedruckte Brücke in Amsterdam (Niederlande): Ein filigranes Fußgängerbauwerk demonstriert die Gestaltungsfreiheiten des Drucks.

- Großformatige Wohnbauten in China: Mehrere Projekte zeigten die Machbarkeit von mehrstöckigen Strukturen.

- Innovationsprojekte in Frankreich: Universitäten und Start-ups arbeiten an druckbaren Betonen, robotischen Systemen und nachhaltigen Mischungen.

Diese Beispiele zeigen: Die Technologie skaliert. Wichtig ist die enge Zusammenarbeit von Architekten, Ingenieuren und Herstellern.

Praxisleitfaden: Wie ein Bauunternehmen 3D-Druck einführt

Die Einführung einer disruptiven Technologie erfordert Plan und Mut. Hier ist eine pragmatische Roadmap, die Unternehmen Schritt für Schritt leitet — vom ersten Pilotprojekt bis zur Skalierung.

Schritt-für-Schritt-Roadmap

- Recherche und Weiterbildung: Workshops, Besuche bei Pionieren, Schulungen für Mitarbeiter.

- Pilotprojekte klein halten: Eine Garage, ein Pavillon oder ein Landschaftselement sind gute Startpunkte.

- Partnerschaften schließen: Kooperation mit Materiallieferanten, Universitäten und Zulassungsbehörden.

- Prozessdokumentation entwickeln: Prüfkriterien, Qualitätskontrolle und Wartungspläne.

- Skalierung planen: Investitionsplanung für Drucker, Logistik und Personalentwicklung.

Erfolgreiche Projekte beruhen auf klaren Zielen, interdisziplinärer Zusammenarbeit und einer Kultur, die Lernen und Scheitern erlaubt.

Risiken und ethische Fragen

Neue Technologien bringen auch ethische Fragen mit sich: Wer ist verantwortlich, wenn ein gedrucktes Bauteil versagt? Welche sozialen Folgen hat die Automatisierung lokaler Handwerksjobs? Und wie stellt man sicher, dass Innovation nicht zu sozialer Ungleichheit führt?

Haftung und Verantwortung

Haftungsfragen sind komplex: Hersteller, Planer, Druckerbetreiber und Materiallieferanten müssen klare Verantwortlichkeiten definieren. Standardisierte Prüfungen und transparente Dokumentation können Risiken mindern.

Soziale Auswirkungen

Automatisierung kann Jobs verändern, aber sie schafft auch neue Berufsbilder. Entscheidend ist eine aktive Kulturpolitik und Weiterbildung, damit Beschäftigte in neue Rollen hineinwachsen können. Darüber hinaus bieten gedruckte, günstige Wohnlösungen Chancen für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen — wenn diese Projekte verantwortungsvoll umgesetzt werden.

Tabellen & Vergleich: Welches Verfahren passt zu welchem Einsatz?

Tabelle 1 gibt einen kompakten Vergleich der wichtigsten Verfahren, ihrer Stärken und typischen Anwendungen.

| Verfahren | Stärken | Typische Anwendungen | Grenzen |

|---|---|---|---|

| Concrete Extrusion | Schnell, materialeffizient, vor Ort druckbar | Wände, Rohbauten, kleine Gebäude | Bewehrungsintegration, Anschlussdetails |

| Binder-Jetting | Hohe Detailtreue, flexible Formen | Formteile, Schalungen, dekorative Elemente | Festigkeitsbegrenzungen für Tragwerke |

| Roboterarm-Extrusion | Maximale Flexibilität, komplexe Geometrien | Fassaden, organische Strukturen, gezielte Einbindung von Bewehrung | Kostspielige Robotik, hohe Komplexität |

| Modulare Fertigung | Kontrollierte Qualität, schnelle Montage | Serienmodule, Innenwände, Fassadenelemente | Transport- und Verbindungslösungen nötig |

Liste 1: Top 7 Vorteile von 3D-Druck im BTP

- Reduzierter Materialverbrauch durch gezielte Materialplatzierung.

- Schnellere Bauzeiten und kürzere Projektdauern.

- Geringerer Bedarf an Schalung und Hilfskonstruktionen.

- Erweiterte architektonische Freiheitsgrade und komplexe Geometrien.

- Möglichkeit, lokale und recycelte Materialien zu verwenden.

- Potenzial zur Kostenreduktion bei Serienproduktion.

- Verbesserte Vorhersehbarkeit dank digitaler Workflows.

Zukunftsvisionen: Wie sieht das Bauen in 10–20 Jahren aus?

Die nächsten zwei Jahrzehnte dürften dramatische Veränderungen bringen. Stellen Sie sich autonome Baustellen vor, auf denen modulare Drucker in Kombination mit Drohnen und Robotern arbeiten. Gebäude könnten adaptive Hüllen haben, die ihren Wärmeschutz je nach Wetter automatisch verändern — gedruckt mit Materialien, die auf Umwelteinflüsse reagieren (Stichwort 4D-Druck). Städte könnten schneller auf Wohnraumanforderungen reagieren, indem sie standardisierte Modulbauten vor Ort ausdrucken.

Außerdem wird die Integration von KI die Planung noch weiter verfeinern: Algorithmen könnten Strukturen optimieren, um Materialeinsatz, Statik und Energieeffizienz automatisch auszubalancieren. Und während Normen und Zertifikate lagern, wird ein industrieller Markt für gedruckte Bauteile entstehen — ähnlich der Automobil- oder Schiffsproduktion.

Neue Geschäftsmodelle

Geschäftsmodelle werden sich wandeln: Hersteller könnten „Bau-as-a-Service“ anbieten — statt eines Druckers wird der Service verkauft: Lieferung, Druck und Installation eines Hauses in einem Paket. Andere Unternehmen spezialisieren sich auf nachhaltige Druckmischungen oder auf digitale Entwurfslösungen für gedruckte Häuser.

Praktische Tipps für Entscheider

Wer heute investiert, sollte strategisch vorgehen. Hier einige konkrete Empfehlungen, damit die Einführung von Les nouvelles technologies de impression 3D dans le BTP gelingt:

- Starten Sie mit einem interdisziplinären Team, das Architektur, Statik, Materialwissenschaft und digitale Planung abdeckt.

- Wählen Sie ein erstes Pilotprojekt mit geringem Risiko und hohem Lerneffekt (z. B. pavillonartige Strukturen, Landschaftselemente oder temporäre Bauten).

- Kooperieren Sie mit Forschungseinrichtungen, um Zugang zu neuesten Mischungen und Prüfmethoden zu erhalten.

- Planen Sie Weiterbildung und Umschulung für Mitarbeiter frühzeitig ein.

- Setzen Sie auf transparente Dokumentation und Qualitätssicherung, um spätere Zulassungen zu erleichtern.

Checkliste vor dem ersten Druck

- Klare Zieldefinition: Zeitersparnis, Kostenreduktion, Designinnovation?

- Materialtests: Druckbarkeit, Festigkeit, Dauerhaftigkeit geprüft?

- Behördliche Abstimmung: Zulassungsanforderungen und Prüfungen geklärt?

- Logistik: Zugang zur Baustelle, Stromversorgung, Materialnachschub?

- Notfallpläne: Was passiert bei Maschinenausfall oder Materialproblemen?

Fazit-Impulse: Chancen nutzen, Risiken managen

Les nouvelles technologies de impression 3D dans le BTP sind mehr als ein technischer Gag — sie sind ein ernstzunehmender Hebel für nachhaltigeres, schnelleres und kreativeres Bauen. Unternehmen, die heute investieren, können Pioniere in einem Markt werden, der sich von einer Nischenanwendung zu einem zentralen Baustein moderner Baupraxis entwickeln wird. Doch das geht nicht ohne Sorgfalt: Normen, Materialforschung und die Ausbildung von Fachkräften sind Schlüsselfaktoren, um die Technologie sicher und effizient zu integrieren.

Schlussfolgerung

Die Integration von 3D-Drucktechnologien ins Bauwesen eröffnet enorme Möglichkeiten: von ressourcenschonenden Bautechniken über gestalterische Freiheit bis hin zu schnelleren Bauabläufen. Gleichzeitig stellt sie die Branche vor Herausforderungen in den Bereichen Normierung, Haftung und Qualifikation. Wer diese Technologie strategisch und verantwortungsvoll einsetzt — mit Pilotprojekten, interdisziplinären Teams und enger Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Forschung und Behörden —, wird nicht nur wirtschaftliche Vorteile erzielen, sondern auch aktiv zur nachhaltigen Transformation des Bauwesens beitragen. Les nouvelles technologies de impression 3D dans le BTP sind somit kein ferner Traum mehr, sondern ein Werkzeug, das die Art, wie wir bauen, grundlegend verändern kann.