SQLITE NOT INSTALLED

Einführung: Warum BIM mehr ist als ein neues Software-Logo

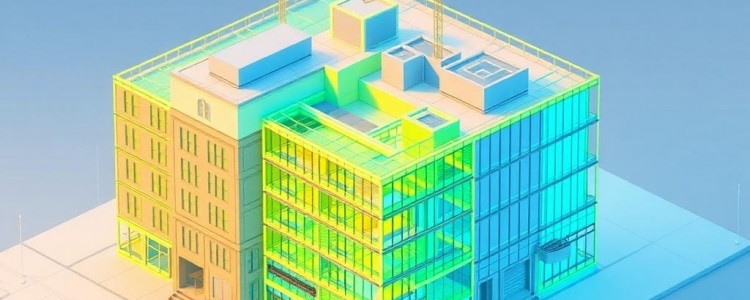

BIM — zwei Buchstaben, die in den letzten Jahren die Bauwelt aufgemischt haben wie ein starker Espresso am Montagmorgen. Wer bisher dachte, es sei nur ein 3D-Modell, lagen oft daneben: BIM ist ein digitales Versprechen, ein Prozess, ein Datenökosystem und vor allem ein Instrument, das Planung und Ausführung enger, klüger und effizienter zusammenführt. In diesem Artikel nehmen wir Sie an die Hand und zeigen konkret, wie BIM in der Praxis funktioniert, welche Vorteile es bringt und worauf Planer, Bauunternehmen und Auftraggeber achten sollten, damit aus Potenzial echte Performance wird.

Viele Leser fragen sich zuerst: „Ist BIM etwas für mich — für mein Büro, meine Baustelle?“ Die kurze Antwort lautet: Ja, in fast allen Fällen. Die lange Antwort ist komplexer, weil BIM nicht von heute auf morgen eingeführt wird wie ein neues Tool. Es verlangt Kulturwandel, Prozesse, Rollen und die richtige Datenstrategie. Aber die Mühe zahlt sich aus: weniger Fehler, bessere Entscheidungen und oft auch wirtschaftliche Vorteile über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks.

Noch bevor wir in tiefe Fachdetails oder konkrete Workflows eintauchen, ist es wichtig zu verstehen, dass BIM weit über das Zeichnen hinausgeht. Es verbindet Geometrie mit Informationen: Materialien, Kosten, Zeitpläne, Verantwortlichkeiten und sogar Instandhaltungsdaten. Dieser datenreiche Ansatz verändert, wie Projekte gedacht, geplant und ausgeführt werden.

Was ist BIM wirklich? Eine praktische Definition

BIM ist kein einzelnes Produkt oder eine Software, sondern eine Methodik und ein Prozess. Stellen Sie sich BIM als einen digitalen Zwilling vor, der zu jedem Zeitpunkt im Projektlebenszyklus existiert und die aktuelle Wahrheit über das Bauwerk widerspiegelt. Dieser Zwilling enthält nicht nur Geometrie, sondern auch Bauteileigenschaften, Lieferanteninformationen, Terminpläne, Kosten und Wartungsdaten. BIM ist damit ein Informationsmanagement-System mit räumlicher Intelligenz.

Für Praktiker bedeutet das: Planer modellieren nicht nur, um schöne Visualisierungen zu erzeugen, sondern um fundierte Entscheidungen zu treffen. Bauleiter nutzen Modelle, um Kollisionen frühzeitig zu entdecken. Facility Manager lesen später aus dem Modell, welche Komponenten wann gewartet werden müssen. Der Kern ist Informationstransparenz — und durch diesen Transparenzgewinn werden Risiko und Unsicherheit reduziert.

In der Praxis entsteht diese Informationsbasis durch kollaborative Arbeitsweisen. Disziplinen wie Architektur, Tragwerksplanung, Haustechnik und Landschaftsplanung arbeiten in vernetzten Modellen oder in einem federführenden Modell, das alle Informationen zusammenführt. Dabei sind offene Standards wie IFC (Industry Foundation Classes) entscheidend, um Daten zwischen verschiedensten Tools und Partnern zuverlässig auszutauschen.

Vorteile von BIM in der Planung

BIM verändert die Planungsphase grundlegend. Der erste große Vorteil ist die frühe Fehlererkennung: Konflikte zwischen Rohren, Lüftungsleitungen und tragenden Bauteilen werden sichtbar, noch bevor der erste Spatenstich erfolgt. Das spart nicht nur Nerven, sondern auch Zeit und Geld. Das frühe Erkennen von Problemen reduziert Nachträge, minimiert Baustillstände und verbessert die Koordination.

Ein weiterer Vorteil ist die präzisere Mengenermittlung. Statt Mengen grob zu schätzen, generiert BIM verlässliche Stücklisten und Materiallisten direkt aus dem Modell. Dies führt zu genaueren Ausschreibungen und besseren Angeboten von Subunternehmern. Planer gewinnen dadurch mehr Verhandlungsmacht und Projektverantwortliche bessere Kostensicherheit.

Zudem ermöglicht BIM simulationsgestützte Entscheidungsfindung. Energieanalysen, Tageslichtsimulationsläufe, Brandszenarien oder thermische Komfortbewertungen können früh und iterativ ausgeführt werden. Daraus resultieren optimierte Gebäudehüllen, reduzierte Betriebskosten und erhöhte Nutzerzufriedenheit. BIM macht Planung also nicht nur effizienter, sondern auch qualitativ besser.

Zusammenarbeit und Rollen in der Planungsphase

In einer BIM-Planungsumgebung entstehen neue Rollen: der BIM-Manager, der Modellkoordinator, und die Disziplinen selbst arbeiten enger zusammen. Diese Rollen sorgen dafür, dass Modelle konsistent sind, Datenqualität sichergestellt wird und Austauschformate eingehalten werden. Die klare Verteilung von Verantwortlichkeiten verhindert die berüchtigten Missverständnisse, die in traditionellen Prozessen oft zu Verzögerungen führen.

Gute Kommunikation ist dabei das Rückgrat jeder BIM-Implementierung. Regelmäßige Koordinationsmeetings, Modellprüfungen mit definierten Prüfregeln und transparente Änderungsverfolgung sind Schlüsselaktivitäten. Werden diese Routinen gelebt, sinkt die Fehlerrate deutlich, und Entscheidungen werden schneller getroffen.

Vorteile von BIM in der Ausführung

Auf der Baustelle macht sich BIM sofort bemerkbar. 4D-Simulationen, die Bauabläufe zeitlich darstellen, helfen Baustellenlogistik und Montagefolgen zu optimieren. Mit solchen Videos weiß der Bauleiter, welche Gewerke wann vor Ort sein müssen und welche Bereiche freizuhalten sind. Das reduziert Leerlaufzeiten, verbessert Lieferketten und verringert das Risiko von Kollisionen bei der Montage.

5D-BIM (Kostenintegration) ermöglicht Echtzeit-Kostentracking. Wenn ein Bauteil geändert wird, schlägt das sofort auf die Kosten durch und zeigt Budgetauswirkungen an. Das schafft Transparenz für Auftraggeber und führt oft zu schnellerer Freigabe von Entscheidungen, weil alle Parteien die finanziellen Konsequenzen sofort sehen können.

Außerdem sind Messungen vor Ort einfacher. Mobile Endgeräte mit BIM-Zugriff erlauben es, Modelle auf Smartphones oder Tablets zu visualisieren und Abweichungen sofort zu dokumentieren. Bautoleranzen können digital erfasst werden und 3D-Punktewolken aus Laserscanning werden direkt mit dem BIM-Modell verglichen. So wird die Qualitätssicherung viel effizienter.

Konkrete Verbesserungen im Baustellenalltag

Kleinere Beispiele machen oft den Unterschied: Materiallieferungen kommen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, weil das Modell die Logistikpunkte kennt. Subunternehmer erhalten präzise Montageschritte mit exakten Abmaßen, wodurch Nacharbeiten minimiert werden. Die Überwachung gefährlicher Bereiche wird leichter, da Schichtereihenfolgen und Sperrzonen im Modell visualisiert werden können.

Ein weiterer praktischer Nutzen ist die digitale Übergabe an das Facility Management. Alle relevanten Daten sind bereits im Modell vorhanden: Wartungsintervalle, Ersatzteilnummern, Herstellerspezifikationen. Dadurch wird der Gebäudebetrieb von Anfang an effizienter und die Lebenszykluskosten sinken.

Technische Grundlagen und Datenmanagement

BIM lebt von Daten — und Daten müssen gepflegt werden. Eine solide Datenstruktur ist daher unabdingbar. Dazu gehören einheitliche Namenskonventionen, klare Objektkodierungen und eine Versionierung, die nachvollziehbar macht, wann welche Änderung erfolgt ist. Ohne solche Grundlagen degeneriert ein Modell schnell zu einer chaotischen Sammlung von Dateien.

Offene Standards wie IFC oder BCF (BIM Collaboration Format) sind zentral, um Modelle zwischen verschiedenen Programmen und Projektbeteiligten auszutauschen. Sie verhindern Dateninseln und fördern Interoperabilität. In der Praxis ist es ein großer Vorteil, wenn das Projekt frühzeitig gemeinsame Standards und Schnittstellen definiert.

Ein weiterer Baustein sind Cloud-Plattformen, die Modelle, Dokumente und Kommunikationsströme bündeln. Sie bieten Berechtigungsmanagement, sodass jeder genau die Informationen sieht, die er braucht. Gleichzeitig ermöglichen sie eine revisionssichere Datenspeicherung und erleichtern die Zusammenarbeit über Standorte hinweg.

Datensicherheit und rechtliche Aspekte

Daten sind wertvoll, und ihre Sicherheit muss gewährleistet sein. Zugriffsrechte, Backup-Strategien und Datenschutzkonzepte sind nicht optional. Vertragsklauseln zur Haftung bei Modellfehlern, Rechte an den Daten und Zuständigkeiten für die Modellpflege sollten früh geklärt werden. In vielen Projekten entstehen Missverständnisse darüber, wer für die Richtigkeit welcher Daten verantwortlich ist — klare Regeln vermeiden späteren Streit.

Neben technischen Sicherheitsmaßnahmen sind auch organisatorische Regeln wichtig: Wer ist für die Freigabe von Änderungen zuständig? Wer kontrolliert, ob ein Modell den Qualitätsanforderungen entspricht? Solche Prozessfragen sind mindestens so wichtig wie Firewalls und Verschlüsselung.

Werkzeuge und Software-Ökosystem

Die Softwarelandschaft für BIM ist vielfältig: von Authoring-Tools wie Revit, ArchiCAD oder Allplan bis hin zu spezialisierten Anwendungen für Tragwerksplanung, Haustechnik oder Kostenmanagement. Daneben existieren Plattformen für Kollaboration und Datenaustausch, Tools für Laserscanning, 3D-Druck und Simulation. Die Auswahl sollte projektorientiert erfolgen: Welches Ziel steht im Vordergrund — Präzision, Koordination, Simulation oder Betrieb?

In der Praxis funktionieren hybride Landschaften gut: Jedes Team nutzt das Werkzeug, mit dem es am besten vertraut ist, während offene Schnittstellen den Austausch gewährleisten. Wichtig ist jedoch ein Plan für die Konvertierung und Validierung der Daten beim Import/Export.

Integration von IoT und digitale Zwillinge

BIM ist die Basis für digitale Zwillinge: Wenn Sensordaten aus dem Betrieb in das Modell einfließen, entsteht ein lebendes Abbild des Bauwerks. So lassen sich der Energieverbrauch überwachen, Alarmgrenzen setzen oder Instandhaltungsmaßnahmen vorausschauend planen. Dieses Zusammenspiel von BIM und IoT erhöht die Betriebseffizienz und verlängert die Lebensdauer von Anlagen.

In der Praxis beginnen viele Projekte mit kleinen, gezielten IoT-Anwendungen — etwa Temperatur- oder Feuchtigkeitssensoren in kritischen Bereichen. Wenn die Prozesse einmal etabliert sind, können weitere Datenquellen nach und nach integriert werden.

Praktische Beispiele und Fallstudien

Ein Krankenhausprojekt, das ich begleite, zeigt BIM-Wirkung in Reinform: Durch modellbasierte Koordination wurden hunderte potenzieller Kollisionen zwischen Haustechnik und Tragwerk bereits in der Planungsphase eliminiert. Das reduzierte Änderungsaufwand und sorgte dafür, dass der Termindruck während der Ausführung deutlich abnahm. Die Übergabe an das Facility Management war sauberer, da Wartungspläne und Ersatzteilnummern im Modell hinterlegt waren — ein echter Mehrwert über den Bauabschluss hinaus.

Ein anderes Beispiel aus dem Wohnungsbau demonstrierte die Vorteile von 4D- und 5D-Simulationen: Bauablaufoptimierung führte zu einer Reduktion der Bauzeit um mehrere Wochen und zu weniger teuren Nachträgen. Die genauere Mengenermittlung verhinderte Überbestellungen und reduzierte Materialverschwendung.

Solche Fallbeispiele zeigen: Es sind oft mehrere kleine Verbesserungen, die zusammen großen Nutzen stiften. BIM ist selten die einzige Ursache für Einsparungen, aber es ist der Katalysator, der diese Verbesserungen sichtbar und planbar macht.

Herausforderungen und wie man sie meistert

BIM ist kein Allheilmittel. Herausforderungen gibt es auf technologischer, organisatorischer und menschlicher Ebene. Technisch müssen Standards und Schnittstellen etabliert werden. Organisatorisch geht es um Rollen, Verantwortlichkeiten und Vertragsfragen. Menschlich sind Schulungen, Akzeptanz und Veränderungsbereitschaft entscheidend.

Ein häufiger Fehler ist es, BIM rein technisch zu betrachten. Ohne Prozessanpassung und ohne die Bereitschaft, Arbeitsweisen zu ändern, bleibt der Nutzen begrenzt. Ein strukturierter Implementierungsplan mit Pilotprojekten, Schulungen und einer klaren Governance ist der Schlüssel. Kleine, früh sichtbare Erfolge erhöhen die Akzeptanz und motivieren zur Weiterentwicklung.

Ein weiterer Stolperstein sind unrealistische Erwartungen. BIM verbessert viele Abläufe, aber es braucht Zeit, bis Prozesse reifen. Geduld, realistische Ziele und kontinuierliche Verbesserung sind hier besser als sofortiger Perfektionismus.

Praktische Tipps zur Bewältigung der Herausforderungen

- Fangen Sie klein an: Pilotprojekt mit klar definiertem Zweck und messbaren Zielen.

- Investieren Sie in Schulung: Nicht nur Software, sondern Prozess- und Kommunikationsschulungen.

- Definieren Sie Standards: Dateibenennung, Modellaufbau, Austauschformate und Verantwortlichkeiten.

- Führen Sie regelmäßige Model-Checks durch: Automatisierte Prüfregeln reduzieren manuelle Fehler.

- Binden Sie alle Stakeholder früh ein: Auftraggeber, Planer, ausführende Firmen und spätere Betreiber.

Jeder dieser Schritte klingt banal, aber ihre konsequente Umsetzung trennt erfolgreiche von gescheiterten BIM-Projekten.

Tabellen und Checklisten: Konkrete Hilfsmittel für die Praxis

Tabelle 1: Vergleich – Vorteile von BIM in Planung vs. Ausführung

| Aspekt | Planung | Ausführung |

|---|---|---|

| Fehlererkennung | Frühe Kollisionserkennung, Simulationen | Weniger Nacharbeiten, bessere Montagekoordination |

| Kostentransparenz | Genauere Mengenermittlung, realistische Schätzungen | Echtzeit-Kostensicht (5D), Vermeidung von Nachträgen |

| Terminsicherheit | Planungsabläufe optimiert, kürzere Iterationen | 4D-Bauabläufe, reduzierte Leerlaufzeiten |

| Qualität | Simulationen verbessern Gebäudekonzepte | Bessere Montageanleitungen, digitale QA-Prozesse |

| Übergabe an Betrieb | Strukturierte Daten für spätere Nutzung | Nahtlose Übergabe, Digitaler Zwilling für Betrieb |

Tabelle 2: Checkliste — 10 Punkte für eine robuste BIM-Implementierung

| # | Prüfpunkt | Warum wichtig |

|---|---|---|

| 1 | Klare BIM-Ziele | Vermeidet Zielkonflikte und misst Erfolg |

| 2 | Standardisierte Datenstrukturen | Sichert Interoperabilität |

| 3 | Rollen und Verantwortlichkeiten | Verhindert Missverständnisse |

| 4 | Regelmäßige Modellprüfungen | Hält Modellqualität hoch |

| 5 | Schulungsprogramme | Stärkt Anwenderkompetenz |

| 6 | Cloud- und Zugriffsregeln | Ermöglicht Zusammenarbeit |

| 7 | Schnittstellendefinitionen | Ermöglicht toolübergreifenden Austausch |

| 8 | Testdaten und Pilotprojekte | Ermöglicht risikofreies Lernen |

| 9 | Vertragsklauseln für Datenrechte | Schützt Eigentum und Haftung |

| 10 | Kontinuierliches Monitoring | Sorgt für nachhaltige Prozesse |

Implementierung Schritt für Schritt

Die Einführung von BIM ist ein Prozess. Hier ein pragmatischer Fahrplan, der in der Praxis funktioniert und sich bewährt hat. Schritt 1: Definieren Sie klare Ziele — was möchten Sie erreichen? Schritt 2: Wählen Sie ein Pilotprojekt mit überschaubarem Umfang. Schritt 3: Bestimmen Sie Rollen und Verantwortlichkeiten, benennen Sie einen BIM-Beauftragten. Schritt 4: Legen Sie Standards, Austauschformate und Prüfregeln fest. Schritt 5: Schulen Sie Beteiligte und führen Sie erste Modellprüfungen durch.

Nach Abschluss des Piloten: Evaluieren Sie Ergebnisse, dokumentieren Sie Lessons Learned und skalieren Sie die Prozesse auf weitere Projekte. Wichtiger Tipp: Investieren Sie in Change Management. Technische Schulungen reichen nicht; die tägliche Arbeit ändert sich, und Mitarbeiter brauchen Begleitung dabei.

Konkreter Implementierungsplan (Kurzversion)

- Vision und Ziele definieren

- Pilotprojekt auswählen

- BIM-Standards und -Prozesse definieren

- Tools auswählen und Schnittstellen planen

- Team schulen und erster Modellcheck

- Evaluation und Skalierung

Jeder Schritt sollte mit messbaren Kriterien versehen sein: Zeitersparnis, Reduktion von Nachträgen, Genauigkeit der Mengenermittlung oder Verbesserung der Termintreue.

Neue Arbeitswelten: Zusammenarbeit und Kultur

BIM ist in erster Linie ein sozio-technisches Phänomen. Die besten Tools nützen nichts, wenn Teams nicht zusammenarbeiten können. Es braucht Vertrauen, Transparenz und eine Kultur des offenen Feedbacks. Wenn Disziplinen ihre Modelle als ihr „intellektuelles Eigentum“ behandeln und nicht teilen wollen, bricht die Koordination zusammen.

Erfolgreiche Teams schaffen gemeinsame Räume — physisch oder virtuell — in denen Modellchecks, Besprechungen und Entscheidungsprozesse regelmäßig stattfinden. Gute Moderation, klare Agenda und verständliche Darstellung der Modellinhalte erhöhen die Effizienz solcher Treffen. Humor und eine positive Fehlerkultur helfen ebenfalls: Wer Fehler offen anspricht, verhindert größere Probleme später.

Motivation und Weiterbildung

Der Wille zur Weiterbildung ist ein weiterer Erfolgsfaktor. Firmen, die Zertifizierungen anbieten, interne Mentorenprogramme einrichten oder regelmäßige Workshops veranstalten, sehen eine schnellere Lernkurve. Auch ein Austausch mit anderen Unternehmen oder eine Mitgliedschaft in lokalen BIM-Netzwerken fördert Best Practices.

Ausblick: BIM als Basis für nachhaltiges Bauen

Die Zukunft sieht so aus: BIM wird zur Grundlage für umfassende Nachhaltigkeitsbewertungen. Lebenszykluskosten, CO2-Bilanzen, Materialkreisläufe und Energieeffizienz lassen sich im digitalen Modell abbilden und optimieren. Gebäude werden nicht mehr nur gebaut, sondern geplant, betrieben, angepasst und recycelt — alles gesteuert durch digitale Informationen.

Für Städte und Infrastrukturprojekte ergeben sich darüber hinaus Chancen: Vernetzte digitale Modelle ermöglichen bessere Szenarienplanung, effizientere Notfallkonzepte und nachhaltigere urbane Systeme. BIM ist damit ein Hebel, um Bau- und Infrastruktursysteme intelligenter und resilienter zu machen.

Schlussfolgerung

BIM ist in der Praxis weit mehr als Software: Es ist ein Methodenkoffer, der Planung und Ausführung enger verbindet, Fehler reduziert, Kosten transparenter macht und die Grundlage für einen effizienten Betrieb legt. Die Einführung verlangt Mut, Planung und kulturellen Wandel, doch die praktischen Vorteile — von besserer Koordination über präzise Mengenermittlung bis hin zu digitaler Übergabe — sind konkret und messbar. Wer BIM strategisch und schrittweise einführt, gewinnt nicht nur Zeit und Geld, sondern auch die Fähigkeit, Gebäude und Infrastruktur nachhaltig, flexibel und resilient zu gestalten.